と き:2015年1月6日(火)12:15~

ところ:岡山駅西口さんすて前

概 要

岡山県原水爆禁止協議会は2015年初めての宣伝・署名行動を行いました。今回の行動には12人が参加し、署名36筆を集めました。

県原水協・平井代表がマイクを握り、「今年はNPT再検討会議がアメリカ・ニューヨークで開催される。同時に、戦後70年という節目の年だ。世界の核兵器は未だに1万7千発も存在している。私たちは広島・長崎の悲劇を二度と繰返してはならないと訴え、核兵器廃絶のための署名を集めている。今年開催されるNPTに先駆け、昨年10月20日の国連総会第1委員会では、『核兵器の非人道性に関する共同声明』が提案され155ヶ国が賛同した。日本政府も賛同はしているものの、唯一の被爆国として先頭にたつべき日本の政府は今日の核兵器廃絶の流れに逆行する態度をとっている。また、安倍首相は核の抑止力は必要と発言しており、アメリカの核の傘に追従する姿勢だ。こうした政府の態度を改めさせ、核兵器廃絶を1日でも早く実現させていこう」と発言しました。

0 Comments | Posted by sakaki in 活動日誌

とき:2014年12月20日(土)13時∼

ところ:林病院ひまわりホール

2014年12月20日(土)障害者の人権を考える学習講座が開かれ70人が参加しました。講座では鈴木勉(佛教大学社会福祉学部)さんが講演を行いました。 鈴木さんのお話はとてもシンプルで衝撃的でした。つまり、平等とは何か?それは経済メカニズムとの関係で形は歴史的に違ってくるというものです。

裁判への支援を訴える浅田さん

フランス革命から平等の概念は、当時の人権宣言から現代のノーマライゼーションに至る過程の中で発展・推進されてきました。ノーマライゼーションとは「障害のある人に、障害のない人と同じ生活条件をつくりだす」という考え方です。鈴木さんは、それを理解するための2つの要素があり、その実現こそ必要だとしました。一つは障害者に障害をもたない市民と同様な生活条件を提供し、人間にふさわしいノーマルな暮らしを実現する実質平等の提起であり、もう一つは「障害者を排除しないノーマルな社会づくり」だと話しました。 フランス革命(人及び市民の諸権利宣言・1789年)の課題は「自由・平等・友愛」というスローガンでした。しかし、その平等論は「個人の評価はその能力にもとづくものであり、出身階級を評価の対象にすべきではない」という「能力にもとづく平等」であり、能力に制約を負った人々を雇用の場からの排除や低劣な処遇を合理化する役割を果たし、現代の資本主義経済では障害者の差別的処遇をいっそう強化する論理として機能している、と鈴木さんは説明。つまり、平等には限界があったのです。

現代のノーマライゼーションに至っても、その国の人々が受けている通常のサービスだけでは十分ではなく、特別な配慮が必要だとしました。障害者がその配慮を通して社会発展に貢献することは、「能力のちがい」を認め合える社会への変革という視点を含んでいるとして、こういうのを「インクルージョン」と言うそうです。 個別性の高い環境調整による平等の実現を合理的配慮というそうですが、その実現にユニバーサルデザインがあると話しました。鈴木さんは、これを法的権利にすることが重要だとも強調しました。また、欠格条件を支援すれば、全盲の弁護士や医師も誕生する。鈴木さんは満足度や量だけでは福祉の実現ではないとして、秀でる素質が全面発達しないといけない。そのために財の特性を生かすことが重要だと強調しました。 「反暴力としての平和」について、「軍拡のための福祉削減」「強い国家づくり」は膨大な戦費調達のために増税と福祉カットを必ず伴うと話を続けました。社会保障は大量失業と貧困に悩まされた1920年代後半の経験から、ファシズム防止装置として機能してきました。また福祉について、その実現は「伸びる素質の全面発達」だと指摘しました。何をもって福祉が実現したのかという議論に対して、インド出身のアマルティア・センという経済学者の言葉を引用して説明しながら、誰もが備わっている「伸びる素質」が全面的に発揮されることであり、すべての人に保障される状態だと話しました。

講座は哲学者や経済学者の名前もたくさん出てきましたが、私たちが障害者の支援とその発展を考える上で分かりやすく、気付かされることの多い内容でした。

0 Comments | Posted by kiyoshi in 学習・宣伝・組織, 県民運動

明けましておめでとうございます。岡山県労働組合会議は2015年も全力で奮闘していきます。

今年は戦後70年目を迎えます。改めてあの戦争は何だったのかと考えさせられます。昨年12月に行われた衆議院選挙で自民党は議席を減らしたものの291議席を獲得しました。「自主憲法制定を結党以来の悲願」と述べる第3次安倍内閣は、集団的自衛権行使容認、特定秘密保護法、武器輸出解禁などを強行し、戦争する国へと逆戻りしているかのようです。

憲法の主権者は私たち国民一人ひとりです。戦後70年を迎える2015年は憲法を守り活かさせるために行動していきましょう。

0 Comments | Posted by sakaki in 日程ご案内

とき:2014年12月26日(金)12時15分∼

ところ:中国電力岡山支社周辺

12月26日(金)、2014年最後の金曜行動が終わりました。参加者は40人と100回記念行動に次ぐ参加者でした。

川内原発に次いで高浜原発も再稼働の動き。絶対に許せません。23日の山陽新聞では経産省が原発再稼働に向けて電源3法による交付金を現在も稼働しているものとして交付していますが、今後は原発の再稼働に合わせてその電力量に応じて支援措置を見直すというのですから卑劣な誘導策です。これを公平というのですから国のやることかと怒りさえ覚えます。26日の朝日新聞では第2巡目の福島県民がん検診で4人のがんの発生が確認されたということです。6万5千人が受診した結果ですが高い発生率です。しかし、県は「原発事故との関係は考えにくい」と言うのですからあきれます。本当は因果関係があると思いますが、あえて言うのならば、「わからない」というのがまともな見解でしょう。ここまでして原発の影響をないことにしたいのでしょうか?ひどいものです。

今日も替え歌で抗議のアピールをしましたが、「再稼働許すな/怒りを持て/原発なくせる力増やせ/議席を増やして抗議する/日本の未来を変える議席」と歌いながらデモりました。

0 Comments | Posted by kiyoshi in 活動日誌

と き:2014年12月22日(月)12:15~

ところ:ビックカメラ前

概 要

岡山県労働組合会議はJAL不当解雇撤回を求めて街頭宣伝を行いました。宣伝には10人が参加し、チラシの配布を行いました。

マイクをとったのは伊原事務局長で、「2010年12月31日にJALは、パイロット81名と客室乗務員84名を不当にも解雇した。この2年余りで、客室乗務員の新規採用は、2000名を超えている。加えてパイロットの訓練も再開され、来年度の新規採用も始まった。会社の都合で165名を解雇しておいて、新人を採用することは、大きな矛盾だ。ILOは2度にわたる勧告で、この事実を重く受け止め、職場復帰できるように、採用計画に含めなければならないとしている。また、高年齢を解雇の基準とし、ベテランから排除する差別的取り扱いによって、整備ミスが相次いでいる。経営陣は『利益を上げてから安全を語れ』と述べるなど、安全軽視の利益追求が行われている。今回の不当解雇が許されれば整理解雇四要件はなし崩しにされ、企業の都合でいつでも解雇自由の社会になってしまう。そんなことを許すわけにはいかない」と訴えました。

0 Comments | Posted by sakaki in 活動日誌

とき:2014年12月19日(金)12時15分∼

ところ:中国電力岡山支社周辺

久々に38人の参加となった金曜アクション。選挙では反原発勢力の躍進という結果もあって参加者の意気込みが感じられる行動となりました。

高浜原発の再稼働には驚かされました。再稼働する原発はそれぞれ30年が経過している古い原発です。1∼2号機に至っては40年です。しかも原発が集中立地している地域での稼働ともなれば地震や津波で連鎖事故となった場合に対応できるのか疑問は多い。田中委員長は合格すれば耐えられるとしているが怪しいものです。

関西電力は機を一にして電力料金の値上げを申請しました。まるで「再稼働を認めないとさらに値上げする」と言っているようです。政府を巻き込んでの策動が進められているようですが、こんなことに屈していたのでは未来は守れません。火力発電の経費が上がっているとは言いますが、原油は値下がりしています。

自然エネルギーの買い取りを抑制して、原発の電気を増やそうという意図が見え見えです。衆議院選挙の結果も踏まえさらに運動を盛り上げるときです。

0 Comments | Posted by kiyoshi in 活動日誌

とき:2014年12月11日∼

対象:県内自治体

テーマ:公契約について

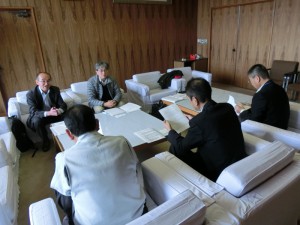

県労会議は12月11日から公契約キャラバンを開始しました。折しも選挙と重なり、自治体の対応も様々で、訪問先自治体の変更した対応しています。年内にすべての自治体訪問は困難となりましたが、各自治体の協力で年明けは2自治体の訪問となる予定です。

キャラバンは県北の鏡野町からはじまり、16日までに7自治体を訪問しました。今後は県南の自治体を訪問となります。

鏡野町との懇談

今年の特徴は、①昨年までに公契約条例を策定していた自治体は9自治体でしたが、1年間には17自治体と大幅に増えていることです。賃金の下限設定のない理念条例、検討中の自治体などを含めると全国で48自治体と急速に伸びています。②国の姿勢が変わり、公契約の適正化を研究するとして動きが活発化しています。国土交通省は「技能労働者への適切な賃金水準の確保に係る要請について」として、都道府県と土建・建設会社に通達を出しています。また、「低額発注は適性とは認めない」とする条文や施工体制台帳の作成を義務付けた法律に改定されたことです。

津山市との懇談

美作市との懇談

こうした、情勢の変化とあいまって、県労会議では2014年10月から1ヵ月間、県内1063社にアンケート調査を実施しました。その内容は主に2点ですが、私たちの予想通りの返事が返ってきました。アンケートは275社が回答してくれました。第1は、工事受注額に労務単価の引き上げが反映されていると考えるか?ということです。昨年の4月と今年の2月に立て続けに労務単価が引き上げられましたが、多くの会社がこの引き上げによっても労働者の賃金を上げていないことが分かっています。その原因を探るべく実施したものです。その結果、相次ぐ物価の高騰で、公的な設計材料費計算表が現実の価格に追い付いていないことが分かりました。第2に、来年4月から外国人労働者の受け入れが始まることに多くの会社が「雇用する考えはない」としていることです。当然ですが、短期で技術習得も難しい建設業に外国人労働者は向かないことです。人手不足を理由に雇用を考える業者さんもいるようですが、外国人労働者の雇用で解決するとは思えません。

勝央町との懇談

吉備中央町との懇談

高梁市との懇談

自治体との懇談では、残念ながらこれだけ技術者の大都会流出や人手不足が言われている時でも、質の高い健全なルール作りに取り組む姿勢が見えないことです。旧態依然とした入札を維持しているというのが実態でした。自治体も人手不足や設計のできる技術者の確保が困難になっている現実もありますが、消極的な姿勢に変化は見られませんでした。昨年、指定管理業者との間でトラブルがあった自治体ではその後も改善策は講じることはなく、「特異な例」として済ませていることが分かり残念な思いをしました。また、条例を検討した自治体でも、制定後の委員会の扱いなどで困惑する様子もありました。全体が現状維持に止まっている中で、16日に訪問した自治体では工事の監査を担当している職員から「質の高い工事を求めるのは当然で、総合評価制度は活用している。業者さんにも努力してもらう必要がある。最低制限価格も85%にしているが地域の相場を上げて景気を良くしないと自治体職員も疲弊してしまう」と積極的な意見が聞かれました。初めて手応えのある担当者に巡り合え、こちらの方がびっくりするほどでした。

真庭市との懇談

一筋の希望の光を見る思いでしたが、諦めることなく懇談を続けることの大切さを知った一日でした。

0 Comments | Posted by kiyoshi in 活動日誌

と き:2014年12月14日(日)14:00~

ところ:岡山市勤労者福祉センター

概 要

仕事や労組活動で参加する会議に対して不満や悩みを抱える県労会議青年部メンバーの発案により、会議の基本に関する学習会を開催しました。講師に石原達也さん(NPOセンター岡山)を招き、仕事にも労組活動にも役立ち、各単組、単産での青年部運営の質向上に寄与することを目的としました。今回の学習会には16人が参加し、ワークショップを交えながら学び、参加者からは「議論がまとまらない」「時間通りに始まらない、終わらない」「脱線が多い」「提案に対して意見がない」など会議に対する悩みがたくさん出されました。

講師の石原さんは冒頭で、「なぜNPOやボランティアは特別な感じがするのか。皆さん方労働組合の活動も良いことをしているのに避けられていないでしょうか。社会課題に向かえば向かうほど社会から離れていくという問題がある。社会課題は知らなければないのと同じ」と話しました。会議について石原さんは、「会議とは決める場所。つまり、YESかNOかを判定し、課題の解決方策を決めること。また、役割分担やスケジュールを決めていくのが会議。情報の共有や伝達、指示をする場所ではない。それをするなら文書を発送するかメールで送信すれば済む。会議では目標、期限、ルールの3点を決めておくことが大切だ。目標とは、今日の会議は何を決めるのか、ゴールを確認すること。具体的で実現可能な目標設定をすること。期限とは会議の所要時間のこと。そして、ルールを決めることで円滑に進行することができるようになる。例えば、携帯禁止、禁煙などマナー的なことから発言の仕方などがある。これら目標、期限、ルールは会議の案内時にも確認するとなおよい」と説明しました。続いて、石原さんは会議のテクニック面について、「議論の進行を可視化することが、議論の空中戦を避け、無意味な脱線を防ぐことにつながる。可視化の方法には2パターンあり、図解方式と議事録方式だ。図解方式は1つの議題を集中審議する場合に最適。議事録方式は議題が多い場合に有効。また議論の内容をホワイボードやプロジェクタで投影するなど即可視化することで今何をどこまで話しているのかを参加者全員で共有することができる」と話しました。また、資料作成について、「資料とはゴール(目標)の提案だ。たたき台のない会議は無駄になる。資料はわかりやすく、具体的に用意しないといけない。写真やグラフなどを盛り込むと議論の参考になる」と述べました。議論することについて、「課題とは理想と現実の間にギャップのこと。議論を進める際には課題を確認しないといけない。なぜそうなのかという原因をできるだけあげ、解決すべき原因に優先順位をつけ対策を考えていく。これが基本になる」と説明しました。

最後に石原さんは、「会議は段取り8割だ。案内を出す際、なぜその人を呼ぶのか。どういう役割を期待しているのかを考えてみること。会議室の準備と机の配置も重要だ。議題によってはワークショップ方式も有効だ」と話しました。

付箋に残念だった会議の理由を書き、その原因をグループで考えてみるといったワークショップを時折交えました。学習会の最後には「クリスマスはどう過ごすべきか」というテーマで模擬会議も行いました。今回の学習会で行った限りでは、「意見が出ない」「意見がまとまらない」というようなことは不思議とありませんでした。今回の学習会で学んだことを職場や労組で実践していってもらいたいと思います。

0 Comments | Posted by sakaki in 活動日誌

とき:2014年12月12日(金)

ところ:中国電力岡山支社周辺

選挙期間中ということもあり、参加者は20人でした。県労会議のメンバーが公契約キャラバンで出かけているため、事務局長の氏平さんがリードしながら抗議行動を行いました。原発のテロ対策として原子力規制委員会は作業員の身元を確認する制度を5日、了承したとのことです。そんなことでテロが防げるとは思えません。テロを防ぐ唯一の方法が廃炉にすることです。

また、原発作業員の被ばく限度を250㍉シーベルトに引き上げる検討を始めました。現在は100㍉シーベルトですが、これでは作業員の健康は守れません。国際的な基準を自らの国が犯した事故の都合で被ばく限度を勝手に引き上げるなど言語道断です。許されません。規制委員会の本質が見えるようです。もう規制ではなく緩和の委員会です。底なしの規制緩和です。デモ行進では「大きな世論だよ、再稼働許さない、命が大切、放射能いらない」と歌いました。

0 Comments | Posted by kiyoshi in 活動日誌